L’ABC de la simplicité volontaire [Dominique Boisvert]

Depuis quelques années, on parle beaucoup de la simplicité volontaire. Ce courant n’est-il qu’une mode passagère? Ne s’agirait-il pas plutôt d’un véritable mouvement social? Qui sont ceux et celles qui s’y intéressent? Comment peut-on la pratiquer au quotidien? La simplicité volontaire existe-t-elle ailleurs dans le monde? Autant de questions auxquelles ce petit livre cherche à répondre concrètement.

En commençant par l’ABC : la définition de la simplicité volontaire, sa raison d’être, son histoire, ses formes multiples. Et en poursuivant avec l’exploration de questions souvent posées comme la différence entre pauvreté et simplicité, les principales objections qu’on oppose à la simplicité volontaire, les liens entre celle-ci et l’argent, le temps, l’environnement, la justice sociale ou la spiritualité, etc.

À ceux et celles qui découvrent cette façon de chercher le bonheur ailleurs que dans l’accumulation des biens matériels, le guide de Dominique Boisvert offrira un premier contact stimulant avec les richesses insoupçonnées de la simplicité volontaire. Et aux autres qui s’y intéressent déjà depuis un moment, ce petit livre fournira une foule de pistes pour aller plus loin : livres, groupes, sites Internet et même vidéos. De multiples ressources pour mieux connaître et pratiquer cet « art de vivre » plus nécessaire que jamais devant les défis de notre époque.

Vivre plus et mieux , la simplicité volontaire est un oui à la Vie, au bonheur et à la vraie richesse. C’est aussi une philosophie qui cherche à appliquer le mot de Gandhi : « Vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre ».

Dominique Boisvert est membre fondateur du Réseau québécois pour la simplicité volontaire (RQSV). Avocat de formation et membre du Barreau pendant vingt ans, il a principalement travaillé en milieu communautaire dans les domaines de la solidarité internationale, de la défense des droits humains, de l’analyse sociale, de la paix et de la nonviolence. Conférencier recherché, il se consacre de plus en plus à la promotion de la simplicité volontaire au Québec comme ailleurs.

Ne soyons pas des écologistes benêts [Aurélien Bernier, Michel Marchand]

Militants associatifs ou politiques, les écologistes benêts sont ceux qui voient le mondeà travers la seule crise environnementale, en oubliant la crise sociale. Ceux qui défendent une écologie qui ne serait « ni de droite ni de gauche » (Daniel Cohn-Bendit). Ceux qui prétendent sauver les écosystèmes sans mettre fin au capitalisme (Yann Arthus Bertrand).

Pourtant, l'effondrement financier de 2008 aurait du les réveiller… Eh bien non ! Au contraire, ils défendent le capitalisme vert qui permet à l’ordre économique mondiale de se faire une seconde jeunesse.

Nous ne devons pas nous laisser berner. C'est bien à une réorganisation politique qu’il faut œuvrer. Cela passe par des prises de position claires : contre l’OMC, pour un protectionnisme écologique et social à l’échelle des États, pour un nouvel internationalisme.

Ancien membre d'Attac, Aurélien Bernier a travaillé dix ans pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Il collabore au Monde diplomatique.

Michel Marchand travaille à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)et est spécialiste des pollutions chimiques marines.

Disponilble chez : JHON

Sortir de la société de consommation [Serge Latouche]

Dans son dernier essai « Sortir de la société de consommation : voix et voies de la décroissance », le professeur d’économie et penseur de la décroissance Serge Latouche explore les conditions de la construction d’une civilisation de sobriété, une impasse selon lui vitale à la société de consommation et à son attribut principal, le productivisme, voués à l’impasse.

Dans son dernier essai « Sortir de la société de consommation : voix et voies de la décroissance », le professeur d’économie et penseur de la décroissance Serge Latouche explore les conditions de la construction d’une civilisation de sobriété, une impasse selon lui vitale à la société de consommation et à son attribut principal, le productivisme, voués à l’impasse.

No Conso : Manifeste pour la grève générale de la consommation [Paul Ariès]

Les exclus et les déçus de la société de consommation se comptent par millions. Ce système est non seulement injuste et impossible mais même pas jouissif. Fait-il alors espérer dans une autre forme de consommation citoyenne ? Paul Ariès montre que depuis un siècle et demi tous les mouvements de consommateurs ont davantage accompagné que contesté la société de consommation. Pourquoi en serait-il autrement avec le commerce équitable ou éthique ? En quoi des mouvements comme Action Consommation, Slow Food, Nature & Progrès, les AMAP, les associations de "commerce transparent" peuvent-ils au contraire être des alternatives, en redevenant des usagers maîtres de leurs usages individuels et collectifs.

Le sol, la terre et les champs [Claude & Lydia Bourguigon]

L'agriculture aujourd'hui est dans une impasse. L'intensification n'a pas été capable d'arrêter la famine mais elle a épuisé des millions

L'agriculture aujourd'hui est dans une impasse. L'intensification n'a pas été capable d'arrêter la famine mais elle a épuisé des millions d'hectares de sol et dégradé la qualité nutritive des aliments. Fondée sur une conception très réductrice du sol considéré comme un support inerte l'agronomie n'a pas su développer une agriculture durable, elle s'enlise dans les OGM qui rendent les agriculteurs prisonniers des semenciers ainsi que dans les agro-carburants qui provoquent une hausse brutale du prix des denrées agricoles. S'appuyant sur les expériences réussies d'autre forme d'agriculture dite biologique et sur les dernières recherches en microbiologie du sol, Claude et Lydia Bourguignon proposent dans ce livre une nouvelle voie pour l'agriculture du XXIe siècle. L'agrologie, sciences de l'agriculture écologique, est fondée sur une perception fine des relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Elle développe l'usage de nouvelles espèces déjà sélectionnées par la nature pour leur aptitude à restructurer les sols, à récupérer les engrais lessivés par les pluies, à pousser sur des sols pauvres ou arides. Dans cette nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage de référence, les auteurs, remettant en cause le labour, exposent une nouvelle évolution verte, qui par l'application des lois de la biologie des sols, permet de restaurer une fertilité durable grâce à des techniques comme le semis direct sous couvert, le BRF, le compost, etc. Le paysan devenu exploitant agricole doit maintenant devenir un véritable agriculteur qui pour la première fois dans l'histoire, cultivera la terre sans l'éroder en l'aimant et la respectant comme un être vivant.

d'hectares de sol et dégradé la qualité nutritive des aliments. Fondée sur une conception très réductrice du sol considéré comme un support inerte l'agronomie n'a pas su développer une agriculture durable, elle s'enlise dans les OGM qui rendent les agriculteurs prisonniers des semenciers ainsi que dans les agro-carburants qui provoquent une hausse brutale du prix des denrées agricoles. S'appuyant sur les expériences réussies d'autre forme d'agriculture dite biologique et sur les dernières recherches en microbiologie du sol, Claude et Lydia Bourguignon proposent dans ce livre une nouvelle voie pour l'agriculture du XXIe siècle. L'agrologie, sciences de l'agriculture écologique, est fondée sur une perception fine des relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Elle développe l'usage de nouvelles espèces déjà sélectionnées par la nature pour leur aptitude à restructurer les sols, à récupérer les engrais lessivés par les pluies, à pousser sur des sols pauvres ou arides. Dans cette nouvelle édition revue et augmentée de cet ouvrage de référence, les auteurs, remettant en cause le labour, exposent une nouvelle évolution verte, qui par l'application des lois de la biologie des sols, permet de restaurer une fertilité durable grâce à des techniques comme le semis direct sous couvert, le BRF, le compost, etc. Le paysan devenu exploitant agricole doit maintenant devenir un véritable agriculteur qui pour la première fois dans l'histoire, cultivera la terre sans l'éroder en l'aimant et la respectant comme un être vivant.

La décroissance, une idée pour demain [Timothée Duverger]

La décroissance ne se pose pas comme l'opposé mais comme la contradiction de la croissance fondée sur les notions de développement et de progrès. Subversive, elle revisite les clivages traditionnels pour leur préférer la distinction entre productivisme et antiproductivisme. Selon ses différents courants, elle articule et développe les deux critiques du capitalisme : critique sociale et critique écologique. Elle est donc sa négation tant sur le plan économique que culturel.

Cet ouvrage propose une synthèse et une présentation historique des deux cycles des mouvements de la décroissance. Tout d'abord, des pionniers de l'après 68, de Nicholas Georgescu-Roegen à André Gorz, et ensuite des quatre courants : culturaliste, politique, bioéconomique et écologique, apparus fin du siècle dernier.

Il pose les enjeux qu'affronté notre société, qui devra rechercher des alternatives pour inventer un paradigme capable d'engager un changement de trajectoire ou bien disparaître.

Le Sarkophage – Comprendre, c’est désobéir

Vive la vie bonne !

Editorial N° 15

La presse dominante se moque trop facilement des mises en garde des militants antiproductivistes contre les agressions sensorielles dont nous sommes victimes. Oui, nous sommes des militants de la lenteur ; oui, nous revendiquons le droit à la nuit ; oui, nous pensons que l’on n’accorde pas assez d’importance au « prendre soin ». De plus en plus, nous prévoyons des moments artistiques lors de nos rassemblements militants (chanteurs, musiciens, slameurs, chorégraphes, plasticiens, etc.). Ce choix est politique : mettre en acte la volonté de développer les autres dimensions de nos personnalités pour ne plus subir l’économisme dominant (se vivre uniquement en forçats du travail et de la consommation). Nous pourrions nous moquer de cette attention accordée au sensible, sauf si nous admettons que la société productiviste fait au quotidien l’économie du sensible. Prenons nos objets ordinaires. Songe-t-on assez aux conséquences de nos choix d’écriture ? Que signifie sensoriellement le passage de la plume au stylographe, puis au clavier ? Que signifient aussi ces lycées qui ressemblent à des quartiers de haute sécurité ? Que signifent ces abords de centre-villes pub-tréfiés par l’urbanisme commercial ? Le choix d’une vie bonne, donc simple,

est aussi celui d’une vie sensible. L’éveil de la sensibilité a besoin de temps, de gratuité, de profondeur : toutes qualités déniées dans un système dirigé par la seule impulsion quantitative. Norbert Elias a montré que le culte de la raison produit une éviction du sujet : il songeait alors notamment à la fin de l’artisanat. On pourrait aujourd’hui parler de la crise de la culture, et en particulier de la poésie. Les antiproductivistes sont fortement engagés dans la défense de la poésie, car l’inexplicable relève nécessairement du poétique. Or, c’est justement cette part humaine la plus profonde qui est aujourd’hui refoulée par le capitalisme. La crise du poétique est donc révélatrice de la guerre souterraine que mène la civilisation du symbole et du chiffre, c’est pourquoi nous devrions accorder de l’importance dans nos messages militants au beau, au poétique, au sensible. Le système d’oppression a pénétré très profondément dans nos imaginaires. Conséquence : ils sont en deuil, qu’il s’agisse de notre imaginaire alimentaire (celui de la malbouffe), ou sexuel (celui des films porno). L’imaginaire est toujours lié à une perception du monde, or la perception spontanée dominante est aujourd’hui à la consommation du monde. Le politique n’est plus capable de permettre au poétique de se formaliser sous une forme symbolique : songeons à la disparition des visionnaires et des tribuns,

puisque le seul discours autorisé est celui des économistes, des technocrates. Est-il insignifiant que le conseil scientifique d’ATTAC soit impulsé par des économistes, alors que les combattants de Massoud se disaient des poèmes ? A-t-on assez pensé à l’importance de la poésie et des poètes dans la Résistance ? Qui se souvient que c’est le grand poète roumain, Mircéa Dinescu qui a lancé, sur les ondes radiophoniques, l’appel à l’insurrection contre les Ceausescu ? Écoutons ce que nous dit le poètemilitant guadeloupéen Patrick Chamoiseau : le principe d’une poétique, c’est de parier sur les formes invisibles qui se trouvent dans le réel. Cette dimension poétique du vivant, c’est celle des grands mythes, y compris révolutionnaires. Une vie simple, c’est déjà une vie qui rappelle l’urgence et la beauté de vivre. Voilà pourquoi Le Sarkophage sera présent lors de la Biennale de Lyon, le 27 novembre, à 20 heures, à l’occasion de la conférence sur le thème « Le local sans les murs » dans l'espace même où est présentée l'oeuvre du sculpteur Sarkis. Voilà pourquoi Le Sarkophage co-organise le samedi 30 janvier 2010 avec la municipalité de Vaulx-en-Velin un grand colloque international sur le thème « Ralentir la ville », pour faire société de façon plus belle.

Responsable rédaction : Paul Ariès

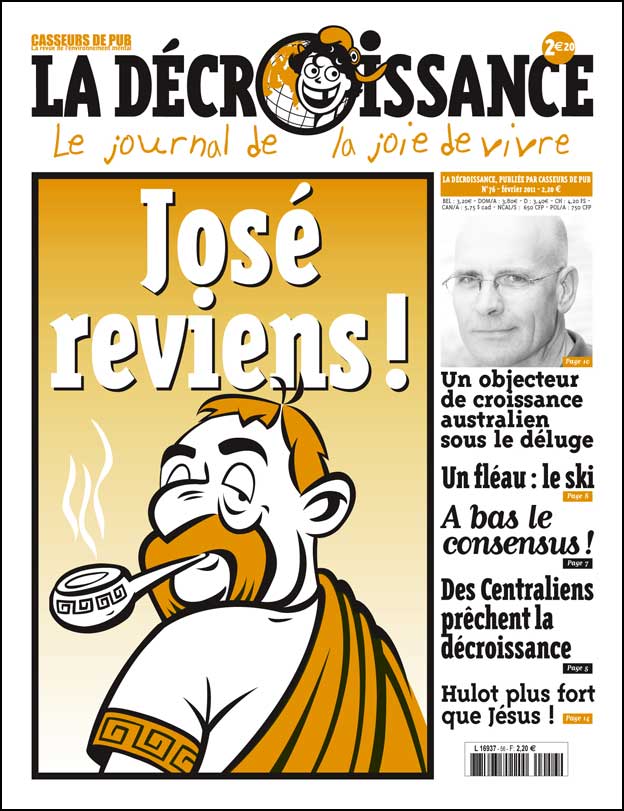

La Décroissance – Le journal de la joie de vivre – N°76

N°76 – février 2011: José reviens !

N°76 – février 2011: José reviens !

Page 2 : Courriers

Pages 2-3-4 : José du côté obscur de la force, par Paul Ariès

Page 3 : Éditorial : Augmentation, par Bruno Clémentin

Page 4 : Chronique d’Alain Accardo : Attente

Page 5 : La décroissance promue par une grande école, par Vincent Cheynet

Page 6 : L’écotartufe : Jean-Paul Besset - La saloperie : La radio

Page 7 : Simplicité volontaire : Pascale et Olivier, Laboratoire, par Catherine Thumann - Action du mois : Refuser le consensus

Pages 8-9 : Le ski, ça pue, ça pollue et ça rend con, par Catherine Thumann

Page 10 : Croissance du déluge en Australie, par Florence Leray - Leçon de cohésion à la belge, par Catherine Thumann

Page 11 : La chronique du conseil municipal : Décroissance, en v(o)eux-tu ? En voilà !, par Thierry Brulavoine - Professeur Foldingue: Mère porteuse - Cancún : attention danger !, par Paul Ariès

Page 12 : Chronique de François Jarrige : Aux origines de l’État industrialiste - Bédé : Bovix le décroissant

Page 13 : Le petit économiste : Taxer les riches ?, par Denis Baba - Chronique de Jacques Testart : Le retour de Jacques Benveniste

Page 14 : Capital fait sa « révolution », par Cédric Biagini

Page 15 : Abroger YAB, le Qatar et la Fifa !, par Stéphane Lhomme

Page 16 : Chronique antinucléaire de Stéphane Lhomme : Deux otages français sacrifiés pour sauver Areva et Sarkozy

S!lence – Ça marche !

388 - À paraître en Mars

La marche, c’est le pied !

Toutes les petites et les grandes facilités de la vie quotidienne – véhicules, réseaux, marchandises, robinets, interrupteurs… – me "libèrent" du temps et de l’espace. Mais, dans le même temps, inconsciemment, elles me poussent vers la vitesse et m’entraînent de plus en plus loin de moi. Les deux pieds sur terre, en marchant, je peux alors retrouver un peu du sens de la vie, du sens de ma vie.

Car marcher a toujours un (des ?) sens – même si l’un de ces sens ne serait que d’aller d’un point à un autre. Et je marche aussi, in fine, pour mieux (me) comprendre, pour ne pas perdre pied.

Marcher, c’est encore et surtout retrouver les rythmes naturels – animal, social… – de mon corps, c’est (re-) trouver ma "nature" profonde.

Et marcher, c’est gratuit et à la portée de tou-te-s.

Ce dossier de Silence explore différents aspects de cet acte, vieux comme l’humain et l’humanité : la marche dans la nature comme "détente-santé", la marche comme action militante ou politique, la marche comme recherche personnelle et relationnelle, la marche en ville… – lesquels aspects s’entremêlent le plus souvent.

Car l’intérêt de la marche n’est finalement pas tant le but que le chemin(ement) lui-même.

Bonne déambulation dans ce dossier !

Jean-Pierre Lepri

Prométhée réenchaîné [Bernard Charbonneau]

Depuis que ce livre fut écrit vers 1960-1970, les temps ont une fois de plus changé. Le mur qui séparait notre monde en deux hémisphères Est-Ouest s’est écroulé. Et la révolte semble maintenant avoir perdu l’espoir de la. révolution qui ferait triompher toute la liberté, pour tous, sur Terre. Prométhée perdrait-il ses illusions ? Ne serait-il pas quelque part entre mer Noire et Caspienne de Caucase, où Zeus l’aurait hier enchaîné ? Prométhée se retrouve non pas libre mais seul sur Terre, où, pour tuer le temps, "il trafique et bricole atomes et gènes". Et faute de mieux, hanté par son vieux mythe, il se fabrique un Caucase de carton-pâte sur lequel il se hisse, lance ses pétards et gesticule pour s’épater lui-même. Zeus n’est plus à Rome ni à Moscou. Il s’est absenté, bien au-delà de notre banlieue galactique, derrière la courbure de l’univers, au-delà du temps et du big-bang originel... Rien d’autre qu’une scène au décor peint où Prométhée vainement s’agite. Rien d’autre qu’un ciel vide où, à des milliards d’années-lumière, brillent des atomes chimiques... Rien... que du fer, du silicium... Nul sens, les innombrables et invisibles tentacules d’une nécessité ou d’un hasard innommables, dont la conscience se révèle captive de toutes parts. Rien de vrai, donc de faux ; seulement des chaînes. Le bloc d’un néant où la liberté est pétrifiée. Seulement le fait, dénombré, quantifié : la science... Même plus de vautour... Zeus s’est absenté, reste sa foudre.